“聞き手を置き去りにしない話し方” のお手本、「ミルクボーイ」!

アツく語ったのに、聞き手の反応がイマイチになった経験

プレゼンテーション、発表、面接、スピーチ などの声を発する場面において

「聞き手」の立場に立って考えたことはありますか?

つい自分(=話し手)の声ばかりに意識を集中してしまいますが、

それだと「聞き手」は話の内容についてこられず、置き去りになってしまうことがあります。

一生懸命アツく話したのに、後から感想を聞いたら

「ん--、正直よくわからなかった~」とか言われて、ズッこけた事はありませんか?

ちなみに筆者はあります!

「自分が考えた企画のここが凄いんです!」っていうことが伝えたくて必死に話したのに、

肝心の客席は「ぽかーん」…。

せっかく良い内容を話した(つもり)なのに、悔しい思いをしたこともありました。

「ミルクボーイ」は、聞き手を置き去りにしない!

聞き手を置き去りにしない話し方について、

素晴らしいお手本がいらっしゃるので、ご紹介したいと思います!

そのお手本こそが、漫才コンビ「ミルクボーイ」!!

みなさんは「ミルクボーイ」をご存じでしょうか?

『M-1グランプリ2019』王者に輝いたお笑いコンビです。

ボケ担当の 駒場孝(こまば たかし)さん と

ツッコミ担当の 内海祟(うつみ たかし)さん のお二人が、

独自の路線で進めるネタがテレビで人気になりました。

とある記事で、ミルクボーイのお二人がこんなことを話していました。

「(話す人は)何回もネタ合わせしているからネタが入っていると思うんですよ。

でもお客さんはその日に初めて聞くから、ちょっとゆっくり、お客さんに伝えるようにしゃべったほうがいいかもね」

(出典:MBSニュース「『全盲の小学生&おかん』…ミルクボーイがサプライズ突撃」)

自分たちは慣れているからこそつい早口になってしまう。

でも、聞き手にとっては初めてだからこそ「ゆっくり、伝わるように」が大事。

この言葉に、聞き手への思いやりが凝縮されているように感じました。

ミルクボーイの鉄板ネタ、「コーンフレーク」

『M-1グランプリ2019』王者に輝いたネタがこちら、「コーンフレーク」です!

お2人の話し方、

特にツッコミ担当の内海さん(ネクタイをされている方)の話し方がまーー素晴らしくて!

私はいつも感心させられてしまいます!

動画(0:47あたりから)より、一部抜粋

ボケ担当 …… 駒場さん(以下、駒)

ツッコミ担当… 内海さん(以下、内)

駒:うちのオカンがね、好きな朝ごはんがあるらしいんやけど、

その名前をちょっと忘れたらしくてね

内:朝ごはんの名前忘れてもうてぇ、どうなってんねやそれ!?

でもね、オカンの好きな朝ごはんなんか、岩ノリかメカブぐらいやろ、そんなもん

駒:それが違うらしいねんな、色々聞くんやけど全然わかれへんねん

内:ほなオカンの好きな朝ごはん?一緒に考えてあげるから

ちょっとどんな特徴言うてたか、教えてみてよ

駒:「甘くてカリカリしてて、牛乳とかかけて食べるやつや」って言うねんな

内:ほーん・・・・「コーンフレーク」やないかい

その特徴はもう完全にコーンフレークやがな!

すぐわかったやん、こんなんもぉー

駒:わからへんねんな

内:なにがわからへんのよ~

駒:俺もコーンフレークと思てんけどな

オカンが言うには、「死ぬ前の最後のごはんもそれでいい」って言うねんな

内:ほぉ~ ・・・ほなコーンフレークと違うかぁ

人生の最後がコーンフレークでええわけないもんね

コーンフレークはね、まだ寿命に余裕があるから食べてられんのよ

コーンフレーク側もね、最後のごはんに任命されたら荷が重いよアレ!

コーンフレークてそういうもんやがな

内:ほなもうちょっと詳しく教えてくれる?

駒:なんであんなに栄養バランスの五角形デカイかわからんらしいねん

内:コーンフレークやないかい

パッケージに描いてる五角形むちゃくちゃデカイんやからあれ!

・・・続・・・

こんな調子で、

「あーでこーで…」

「コーンフレークやないかい」

「でもあーでこーで…」

「ほなコーンフレークと違うかぁ」

という感じで、行ったり来たり、話しが進んで(進んでいない?笑)いくんです!!

話し方の魅力

さて、このミルクボーイの漫才、

聞いていて、「えっ、なになに?」「ふむふむ、それで?」と頷きながら、

一緒に話を進めていく感覚になりませんか?

テンポよくトントンと会話が進んでいくのに、不思議と“置き去り”にされる感じがしません。

その要因は何かというと、ズバリ”話し方”が大きく関係しています。

内海さんの話し方を観察してみて、私なりに気が付いたことを挙げたいと思います。

【話し方の魅力】

・観客を「話についていく」のではなく「一緒に参加する」感覚にさせる

・落ち(コーンフレークやないかい)に向けて、ワクワクしながら待てる

➡要するに 観客(聞き手)を置き去りにしていない!

そして、これら魅力の原因となるポイントを分析してみました。

【意識的要因】

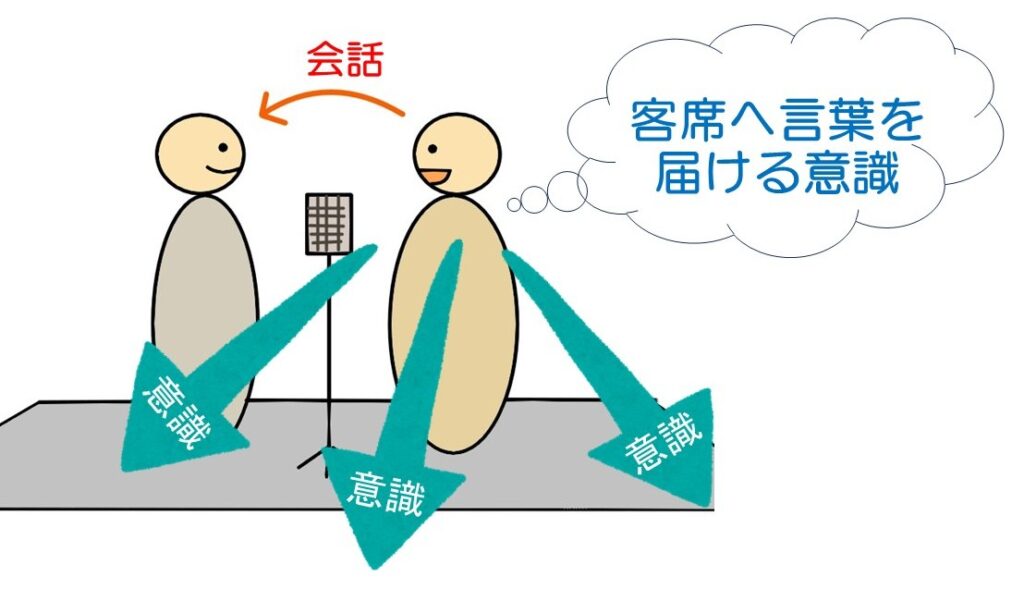

・相方(あいかた)に話しているようで、意識は「客席」を向いている

・絶対に早口にならない

・キーワードをゆっくり・しっかり発音している

【テクニック的要因】

・あ行の音が明るく発音されている

・伸ばすべき音が、しっかり伸ばされている(長音)

・小さい「っ」が、しっかり1拍サイレントになっている(連子音/撥音)

・「ん」がしっかりと発音されている(促音)

これらが、「聞き手が心地よい」と感じる漫才を作り上げる要素だと考えます。

そしてこの要素は、意識をすれば誰でも効果を発揮することが可能なのです。

一つずつ順番に考察していきましょう!

意識的要因

意識は「客席」を向いている

一見、内海さんは、相方の駒場さんに向かって話しているように見えます。

けれど実際には、その言葉は駒場さんだけに向けられているのではなく、

客席へしっかりと向けられているんです。

相方はストーリーを構成するための “相手役”で、言葉を伝えるべき相手は「観客」。

この意識があるからこそ、聞いている側は「自分に語りかけられている」ように感じ、

自然と引き込まれるのです。

これはプレゼン等の発表の場面でも共通しています。

漫才では相方がいますが、プレゼンではどうでしょうか。

相方に該当するのは「原稿」だと思うと、どうでしょう。

意識は「原稿」にのみ集中していませんか?

話を届ける相手は、原稿ではなく、聞き手(=客席)です。

少し変わった方法かもしれませんが、私がプレゼンなどの場で意識している方法を

ご紹介させていただきます。

それは、「客席にもう一人の自分がいることを想像しながら話す」です。

自分の意識を客席に置くことで、「聞き手」としても意識することができます。

初見の原稿で読むのに精いっぱいの場合はなかなか難しいかもしれませんが、

オススメの方法です!

絶対に早口にならない

漫才の中でも、ミルクボーイは特にゆっくりお話しされる傾向だと思います。

中にはテンポ感やスピード感を大切にされているコンビもいらっしゃるかと思いますが、

ミルクボーイはそうではありません。

テンションや声のボリュームは多少アップダウンはありますが、

「絶対に早口にならない」ことは、ミルクボーイの最大の魅力ではないでしょうか。

どんなにネタが盛り上がっても、話すスピードは落ち着いてて凄い!

多くの人がついやってしまうのが「話しが盛り上がると早口になること」です。

私もつい、友達と話す時、テンションが上がるとつい早口になってしまいます(^^;)

緊張すると呼吸が浅くなり、言葉がどんどん前のめりに転がっていく。

でも聞き手にとっては、スピードが速すぎると内容が頭に入ってきません。

ケースバイケースではありますが、少しゆっくりすぎるかな?と思うくらいのペースが、

聞き手にとっては「ちょうどいい速度」になることが多いです。

間を取ることで、話にメリハリがつき、聞き手は安心して耳を傾けられるのです。

だからこそ、「絶対に早口にならない」という意識を持つことが大切。

言葉を一つ一つ丁寧にお客さんに渡すように話すことで、

あなたの伝えたいことはぐっと伝わりやすくなります。

キーワードをゆっくりと発音している

漫才の中で印象に残るのは、繰り返し出てくる「キーワード」です。

ミルクボーイでいえば、やっぱり「コーンフレーク」。

この言葉が聞き取りにくかったら、ボケもツッコミも伝わらなくなってしまいます。

だからこそ、お2人はキーワードを必ず“ゆっくり・しっかり”発音されています。

また、キーワードとなる単語の他にも、

・「人生の最後がコーンフレークでええわけないもんね」

・「コーンフレークはね、まだ寿命に余裕があるから食べてられんのよ」

等、「ここは聞かせたい!」という箇所は、特にゆっくり話されています。

だいたいコーンフレークの話題で「寿命」という単語が出てくるとは思いませんよね(笑)

「お客さんはきっと、この言葉わかりにくいやろうな~」という箇所を、丁寧にお客さんに声を届けているんです。

普通の会話よりも一段階はっきりと口を動かし、観客全員に届くように声を乗せる。

繰り返すたびにその言葉が耳に残り、笑いのリズムが生まれていきます。

会話の中で、肝心な言葉を丁寧に客席に届ける。

そうすることで、観客はストーリーを追いやすくなり、笑いどころもより鮮明に伝わるのです。

お客さんへの「気遣い」「思いやり」だね!

テクニック的要因

「あ行」の音が明るい

ミルクボーイのお2人は、声が明るいことが印象的です。

「あ行」=あ・か・さ・た・な・は・ま・や・ら・わ の音を暗くこもった声で出すと、

それだけで全体が聞き取りにくく、重たい印象になります。

お2人の漫才を見ていても、「あ行」がクリアに響いているからこそ、

ゆっくりとした話し方であったとしても、重い感じはしません。

声全体が明るいので、会場の空気もパッ!と明るくなりますね!

つまり、「あ行」をどう発音するかで、声全体の印象は大きく変わるんです。

あ行については別記事でも解説しておりますので、よければ参考にしてみてください!

→ 原稿が届いたのは当日朝⁉ それでも話し方を褒めもらえた体験談 -コツは “あ行” と “呼吸”-

小さい「っ」が、しっかり1拍サイレントになっている(連子音)

一拍分サイレントになる音を、「連子音」(れんしいん)といいます。

子音が連続するので、連子音です。

いわゆる小さい「っ」のことで、「促音(そくおん)」とも呼ばれています。

「連子音」…1拍分サイレントになる音

小さい「っ」を、しっかり1拍分サイレントにされているのも、

ミルクボーイの漫才が聞き取りやすい要因です。

「なんであんなに栄養バランスの五角形がデカイんかわからんらしいねん」

(なんであんなにえいよーバランスのごかっけーがデカイんか・・・)

パッケージに描いてる五角形 むちゃくちゃデカイんやからあれ!

(パッケージにかいてるごかっけー むちゃくちゃ・・・)

連子音が流れてしまうと、早口に、せわしなく聞こえてしまうのですが、

「パッケージ」「五角形」等の単語に出てくる「っ」の部分を

1拍分しっかりサイレントにされていることで、非常に聞き取りやすくなっています。

「連子音」についても別記事で紹介しておりますので、ご参考ください!

→ 連子音:小さい「っ」は一拍分サイレントにする

伸ばすべき音が、しっかり伸ばされている(長音)

お2人はこの「伸ばすべき音」をとても丁寧に扱っています。

この伸ばすべき音を、「長音」(ちょうおん)といいます。

「長音」…母音を2拍分伸ばす音

キーワードとなる「コーンフレーク」はもちろんのこと、

それ以外の長音をしっかりと伸ばされています。

「人生の最後がコーンフレークでええわけないもんね」

(じんせーのさいごがコーンフレークでええわけないもんね)

「コーンフレークはね、まだ寿命に余裕があるから食べてられんのよ」

(コーンフレークはね、まだじゅみょーによゆーがあるから…)

「コーンフレーク側もね、最後のごはんに任命されたら荷が重いよアレ!」

(コーンフレーク側もね、最後のごはんににんめーされたら…)

ここをきちんと伸ばすことで、言葉に落ち着きが生まれます。

話の中で意外と大事なのが、「伸ばす音」をきちんと伸ばすことです。

長音についても別記事でも解説しておりますので、よければ参考にしてみてください!

→ 長音:伸ばすべき音をしっかり伸ばす

「ん」が落ち着いて発音されている(撥音)

日本語の中で意外と大事なのが「ん」という音です。

「コーンフレーク」の「ン」の所ですね。

「ん」と発音する音を、「撥音」(はつおん)といいます。

「撥音」…「ん」と発音する音

ミルクボーイのお2人は、この「撥音」も丁寧に発音されています。

この「ん」があいまいになると、言葉全体がぼやけて聞き取りにくくなってしまいます。例えば「さんま」が「さま」に、「ほんま」が「ほま」に聞こえてしまうと、

意味もリズムも崩れてしまいます!

「オカンの好きな朝ごはんなんか、岩ノリかメカブぐらいやろ、」

(おかんのすきなあさごはんなんか、・・・)

その特徴はもう完全にコーンフレークやがな!

(そのとくちょーはかんぜんにコーンフレークやがな)

どれも、あせらず落ち着いて発音することで、言葉がはっきりと響きます。

もしここを雑に流してしまうと、観客にとっては聞きづらく、印象に残りにくくなってしまうのです。

ここをきちんと扱うと声が安定し、観客にオカンの作る佃煮のような安心感を与え、

聞き手の記憶に残りやすくなります。

促音については別記事でも解説しておりますので、ご参考ください!

→「撥音:「ん」を意識すると全体が落ち着く」

まとめ

本記事では、ミルクボーイのお2人をご紹介させていただきました!

ミルクボーイの話し方が、聞き手を惹きつける要因

【話し方の魅力】

・観客を「話についていく」のではなく「一緒に参加する」感覚にさせる

・落ち(コーンフレークやないかい)に向けて、ワクワクしながら待てる

➡要するに 観客(聞き手)を置き去りにしていない

【意識的要因】

・相方(あいかた)に話しているようで、意識は「客席」を向いている

・絶対に早口にならない

・キーワードをゆっくり・しっかり発音している

【テクニック的要因】

・あ行の音が明るく発音されている

・伸ばすべき音が、しっかり伸ばされている(長音)

・小さい「っ」が、しっかり1拍サイレントになっている(連子音/撥音)

・「ん」がしっかりと発音されている(促音)

どれも話し方のテクニックに見えますが、

その根っこにあるのは「お客さんに伝わってほしい」という思いです。

大切なのは、自分の声に必死に耳を傾けることではなく、まずは聞き手を大切に思うこと。

その姿勢こそが、言葉を届ける力になるのだと思います。

だから私たちも、人前で話すときや日常の会話のなかで、

ちょっとだけ「聞いてくれる相手」を意識してみる。

きっとそれだけで、伝わり方はぐっと変わっていくはずです!

コメント